工业机器人发展现状及趋势-郑州友联智能装备有限公司

Website Home

食品工业成为今年制造业应对全球金融危机中绽放出的一朵“奇葩”。

2008年我国制造业面临全球金融危机的巨大考验,食品工业的突出表现表明,我国的食品工业在扩大内需中发挥的作用是巨大的,而且还有着很大的发展潜力。

来源:www.examda.com当前中国食品工业还是以农副食品原料的初加工为主,精细加工的程度比较低,正处于成长期;

食品行业为完全竞争行业,集中度较低,中小企业比例高,技术水平低,同质化严重,价格竞争激烈,利润空间狭小,随着行业整合及行业成熟度的提高,行业利润向大企业迅速集中,行业龙头企业将担当起行业资源整合的重任!

农业农业是食品业发展的基础,农产品的加工程度决定着食品业的规模和竞争力。

目前发达国家农产品加工产值与农业产值之比是3∶1,中国仅为0.5∶1;

发达国家深加工用粮占粮食总产量的比重在70%以上,中国只有8%。

发达国家农产品加工程度在80%以上,中国不足50%;

这既是差距,也是潜力之所在。

根据“十一五”食品工业的发展趋势,今后中国食品市场将朝着方便、快捷化;

营养、保健化;

多样化、功能化、安全化的方向发展,消费档次将逐渐提高。

未来国际食品市场竞争的核心将集中在加工业的规模和科技水平方面,即通过实现规模经济和提高核心竞争力来争夺更大的市场份额煤炭行业是从事煤炭资源勘探、开发、生产、储运、加工转换和环境保护的行业部门,长期以来在世界经济发展中作为传统行业和基础产业发挥着重要作用。

作为我国的基础能源和重要的工业原料,煤炭在一次能源生产和消费结构中的占比较高,为我国社会经济的平稳较快发展提供了有力支撑,我国煤炭产业经历了波澜壮阔的40年,基本实现了十大历史性转变和三大科技革命,尤其是2002年—2012年煤炭行业“黄金十年”期间,煤炭价格节节攀升,煤炭产量快速增长,2012年全国煤炭产量达到36.45亿吨,一次能源生产与消费结构中煤炭占比达到76.5%和66.6%,但自2012年下半年之后,煤炭市场供需形势发生迅速逆转,出现“量价齐跌”的现象,企业亏损不断蔓延,中国煤炭行业挥手告别“黄金十年”。

在新时代新的历史时期,面对错综复杂的国际能源格局,作为我国主体能源的煤炭产业,只有正确分析并识别判断我国煤炭产业现状及未来的发展趋势,才能对煤炭行业发展变局进行审慎应对,才能制定出符合相应发展阶段的发展战略,也将为行业发展树立一个标杆、为能源格局建立一个清醒的认识!

一、煤炭产业发展特点当前我国煤炭产业发展已进入行业成熟期,这一阶段主要特征为:一是产能达到顶峰,行业进入壁垒高,市场规模相对稳定。

二是行业之间上下游企业的横纵向兼并加剧,兼并、淘汰成为主要趋势,行业集中度大幅提高,各大煤企纷纷进行技术创新;

三是由于在成长期集聚的规模和技术优势,煤炭行业中已经形成了规模化、低成本的先进生产力,煤价低位运行成为新常态,企业只能获取社会平均利润,甚至亏损?

四是一些企业缺乏市场竞争力而被优势企业兼并重组,一些煤矿由于生产能力低下、自然灾害严重或资源衰竭将作为过剩或落后产能被淘汰。

五是行业转型和技术创新成为主旋律,驱动因素可能是生态环境约束加强,清洁能源和可再生能源的利用或成为主流;

六是随着我国可再生能源如水能、风能、太阳能等非化石能源使用占比的提高,对煤炭形成替代影响不断凸显。

七是煤炭行业管理依然存在多头管理、管理主体职能越位缺位并存及管理体系有待进一步提升等问题。

煤炭产业价值链分布图二、煤炭产业发展现状改革开放40年来,煤炭行业整体面貌发生巨大变化,煤炭资源的高效安全开采与清洁利用水平已进入世界先进行列。

煤炭市场逐步由不完全的市场经济向市场经济、市场配置资源进行转变!

目前煤炭行业基本上形成了煤炭开采、加工利用、现代物流、金融服务、矿区休闲旅游等多元协调发展的产业格局;

就煤炭资源分布及储量来看,中国煤炭资源丰富,品种齐全、分布广泛,全国32个省(区、市)中除上海市外,都有煤炭资源,但区域分布极不均衡,呈现出典型的“西多东少、北多南少”的特点。

主要分布于华北以及西北地区,二者占比超过79%;

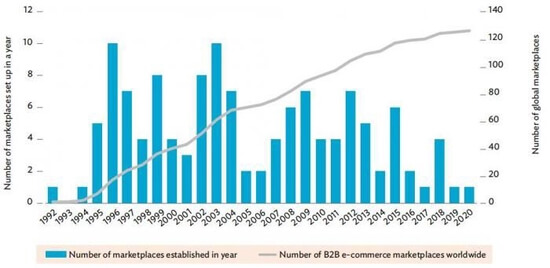

从煤炭产销量变化来看,近十年来中国煤炭生产及消费呈现出增长的态势,其中2008年至2018年煤炭生产复合增长率为2.06%,消费复合增长率为1.71%高于世界的1.40%与0.74%。

从煤炭的产业结构变化来看,从原来长期的大中小煤矿并举、中小煤矿为主,转到了大型现代化煤矿为主!

从煤炭行业竞争格局上来看,此外经过几轮资源整合,煤炭行业集中度不断提升,煤炭行业前十大煤企产量占全国原煤产量的比例,由2008年的29%上升至2019年的44.4%。

但与此同时,随着经济增速放缓,结构调整加快,能源需求强度下降,清洁能源快速发展,煤炭需求减弱,煤炭供需失衡矛盾日益突出,生产和利用环境约束加剧,煤炭发展空间受到压缩;

同时,国际煤炭市场供需形势宽松,国内煤炭产能过剩,进口煤对国内市场冲击的加大,使煤炭行业发展形势日益严峻。

三、煤炭产业发展趋势分析1、煤炭消费逐渐下降,主体地位仍将保持一是未来可再生能源使用量及占比将逐渐提升,全球向清洁能源逐步转型?

但从目前全球能源消费结构看,可再生能源产业增速较快,占比较低,据BP预测,至2025年世界及中国能源结构中煤炭占比分别下降至24.3%及51%,可再生能源占比分别增长至8.1%及8.6%,仍未撼动石油天然气和煤炭的主导地位,但对煤炭挤压效应将逐步显现!

二是随着我国经济由高速增长转为中高速增长,经济增速放缓,固定资产投资下滑,能源消费强度下降,煤炭需求峰值提前到来,鉴于中国经济增速换挡及疫情对宏观经济的影响,煤炭需求或难再创新高!

据BP预测,至2025年,中国煤炭消费量将下降至1886百万吨油当量,煤炭消费总量年均下降0.75%左右,占比年均下降1%左右,“十四五”期间,中国煤炭消费量缓慢下降!

三是下游产业需求减少,煤炭消费不容乐观?

电力、钢铁、建材、化工这四大煤炭下游产业总耗煤占到煤炭消费量的91%,几大行业总体趋势为消费增速趋缓,对于煤炭消费需求的带动逐步降低;

2、政策推动西部地区发展,煤炭开发加速西移一是2020年5月18日,国家出台《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》提出,加快形成西部大开发新格局,推动西部地区高质量发展。

二是山东、安徽、河南、黑龙江等东部和中部地区的煤炭产量缩减,陕西和新疆地区的煤炭产量增加,煤炭产业不断向西部迁移;

三是目前,西部地区煤电装机占全国约20%,但是新建项目主要集中在西部地区,煤炭化工转化项目主要在西部。

随着西部地区煤制油、煤制天然气、煤制乙二醇、煤制烯烃等新型煤化工的技术开发和产业化快速推进,技术趋于成熟,不断推动煤炭化工转化,未来煤化工耗煤量将逐步增加?

四是“十三五”时期,全国煤炭开发总体布局是压缩东部、限制中部和东北、优化西部!

在实施过程中以大型煤炭基地为重点,统筹资源禀赋、开发强度、市场区位、环境容量、输送通道等因素,优化煤炭生产开发布局;

后期随着国家相关政策的倾斜,大型矿井的陆续投产,我国煤炭开发布局西移是大势所趋,未来西部产能占比将进一步提高,我国煤炭产业重心将逐步西移。

3、行业竞争更加激烈,企业整合转型已成定势一是根据国家相关部委文件,国家鼓励煤炭企业之间兼并重组,“十三五”开局至今,不论在央企层面还是在省属国企层面,都有重组案例!

预计在“十四五”期间,煤炭产业链上下游企业之间的兼并重组仍将继续!

二是煤炭企业同质化竞争加剧,具有一定发展潜力但抗风险能力较弱的中小企业将被优势企业收购兼并,煤质差、成本高等缺乏竞争力的煤矿将会陆续退出市场。

三是随着国内煤炭资源储量的日益减少,煤炭企业为了获取更多的资源储备和市场空间,逐渐将眼光投向海外(如神华、开滦股份等);

同时出于对盈利及可持续发展的诉求,一些企业开始寻求多元化转型(如清洁能源布局、贸易品类延伸等)。

四是全国煤炭转运能力大幅增加,影响煤炭运输与消费格局,区域煤炭市场竞争或更为激烈。

4、安全、绿色、智能、高效开采将成主流,产业升级成为必然一是随着生态环保和应对气候变化压力增加,国家将保护环境确定为基本国策,煤炭发展的生态环境约束日益强化,要求必须走绿色开发与清洁高效利用的道路,加快发展煤炭清洁开发利用技术,着力提高煤炭集中高效发电比例,全面提高煤炭清洁利用水平。

二是为有效防范冲击地压事故,如2019年7月出台的《山东省煤矿冲击地压防治办法》,结合山东省煤矿实际和防冲工作的实践,强化落实“三限三强”要求,将限采深、限强度、限定员、强支护、强监测、强卸压等防治冲击地压的硬措施纳入其中,该政策的出台对于地区煤矿安全生产要求进一步提高,未来国内将有更多地方政府出台相关系列安全政策;

三是2020年3月,国家发改委等8部委联合发布《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,提出到2025年,大型煤矿和灾害严重煤矿要基本实现智能化,煤矿智能化开采势在必行,“煤矿升级转型智能化”、“装备替人”已是大势所趋;

总之,我国是世界上最大的煤炭生产国和消费国,未来相当一段时间煤炭将依旧作为我国能源供应主体能源,从我国能源资源赋存特点和保障能源安全的战略出发,未来在煤炭产业的长远发展道路中应加快结构调整转型升级,正确处理好转型与转产的关系!

此外,坚持煤炭供给侧结构性改革不动摇,基于市场形势判断,正确处理好控制总量和保障供应的关系,为煤炭产业长远发展保驾护航?